Según las cifras publicadas en 2025 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 702.000 personas fallecen por suicidio cada año y los trastornos mentales afectan a 1 de cada 8 personas en el mundo.

En este artículo se explora cómo la arquitectura puede influir de manera directa en nuestra psiquis y nuestro estado emocional, revisando investigaciones, proyectos en América Latina y oportunidades concretas para Uruguay.

Conjuntamente, se reúnen evidencias de que invertir en un diseño adecuado, además de enriquecer la experiencia estética, incide directamente en la calidad de vida de quienes habitan o transitan el espacio.

Un preludio alarmante, una situación insostenible

El mundo afronta un creciente desafío en salud mental. Actualmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 1.000 millones de personas experimentan algún tipo de trastorno mental, con la depresión como principal diagnóstico.

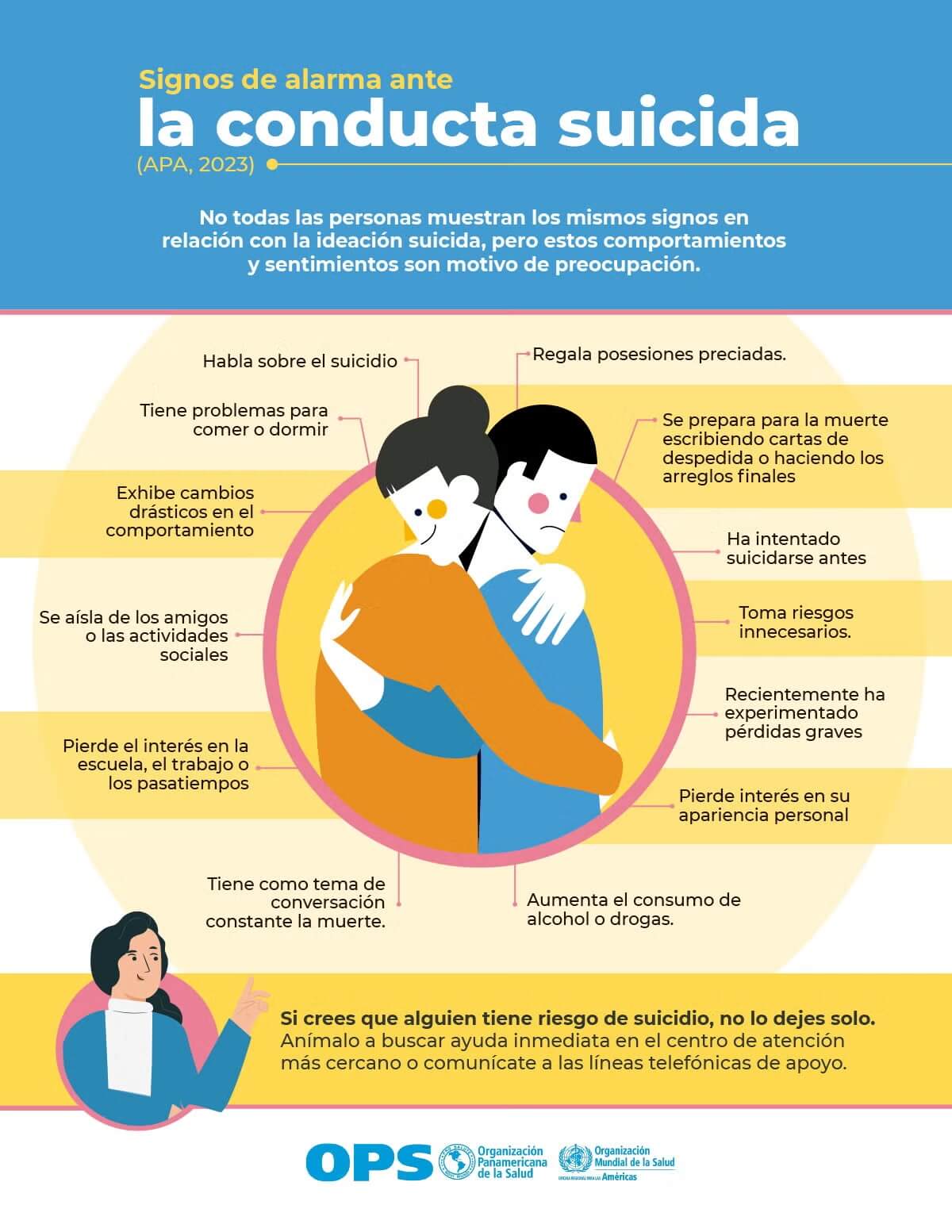

A la fecha, el suicidio es la tercera causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años a nivel mundial. El 73 % de esos suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos, según datos globales actualizados.

Las causas del suicidio son múltiples, complejas e interseccionales, influenciadas por factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales a lo largo del curso de vida. Además, por cada suicidio consumado, existen muchas más personas que intentan quitarse la vida y un intento previo de suicidio representa un factor de riesgo significativo en la población general.

La complejidad de este panorama, no solo impacta en la vida cotidiana de las personas, sino que también tiene un profundo impacto en sus entornos familiares y laborales, generando altos costos sociales, económicos y humanos.

La complejidad de este panorama, no solo impacta en la vida cotidiana de las personas, sino que también tiene un profundo impacto en sus entornos familiares y laborales, generando altos costos sociales, económicos y humanos.

Sin embargo, en medio de este contexto, surge una pregunta fundamental: ¿qué papel desempeña la arquitectura en la promoción —o el deterioro— del bienestar mental?

¿Cuánto influye la arquitectura en nuestra psicología?

Durante décadas, se consideró que los espacios construidos tenían un impacto limitado en la salud psicológica. Hoy sabemos que la disposición de la luz natural, la calidad de la ventilación, el diseño de zonas verdes y la elección de materiales inciden notablemente en nuestro equilibrio emocional.

Fachadas monótonas pueden inducir y elevar niveles de estrés e indiferencia, por ejemplo, mientras que la presencia de áreas verdes y el acceso visual a la naturaleza facilitan la relajación y la disminución de la ansiedad. Existe amplia literatura que lo respalda.

Cada vez más, diversas investigaciones muestran cómo los hospitales psiquiátricos y residencias diseñados con criterios de confort sensorial y biofilia promueven la recuperación de pacientes e, incluso, ayudan en la prevención de problemas como la depresión o la ideación de autoeliminación. Es precisamente por esta razón que, como hemos visto en el artículo “8 tendencias de arquitectura en 2025”, el diseño biofílico integrado está en un auge mundial.

Entender esta intersección entre salud mental y diseño arquitectónico es una necesidad urgente, sobre todo en el momento en que las ciudades crecen de forma acelerada y los espacios de convivencia se vuelven cada vez más limitados.

- Quizá también pueda interesarte leer: “Arquitectura contemporánea: explorando el diseño arquitectónico del siglo XXI y sus características”

Breve contexto histórico

La relación entre arquitectura y salud mental no es reciente. Como recoge el artículo Architecture and mental health wellbeing versus architecture therapy for mental disorders (2023), publicado en Cambridge University Press, desde la antigüedad, la construcción de templos y espacios religiosos tuvo el propósito de generar sensaciones de calma o trascendencia en los fieles, empleando simetrías, proporciones cuidadas y efectos de luz.

Siglos después, el arquitecto romano Vitruvio sintetizó en “firmitas, utilitas et venustas” (“firmeza, utilidad y deleite”) el ideal de la construcción, recordándonos que los espacios deben responder tanto a necesidades pragmáticas como emocionales.

En el siglo XX, la arquitectura moderna impulsó la búsqueda de higiene, luz y ventilación como principios fundamentales. Sin embargo, no fue hasta la década de 1980 que surgieron estudios científicos específicos sobre la influencia del entorno en la salud psicológica.

- Quizá también te interese profundizar con la lectura: “Arquitectura moderna, una ruptura paradigmática”

Uno de los hitos más citados es la investigación del Dr. Roger Ulrich, profesor de Arquitectura en el Centro de Investigación de Edificios Sanitarios de Chalmers University of Technology (Suecia) y pionero en el desarrollo del concepto de “arquitectura terapéutica”, quien en su artículo “View Through a Window May Influence Recovery from Surgery” (1984) demostró que pacientes con vistas a espacios verdes desde ventanas se recuperaban más rápido que aquellos sin contacto visual con la naturaleza.

Paralelamente, la neuroarquitectura —corriente que integra neurociencias con diseño— fue ganando fuerza. En estudios realizados en universidades de EE. UU. y Europa, se comprobó que los elementos sensoriales (luz, color, acústica) influyen directamente en los niveles de estrés, en la concentración y en el estado de ánimo.

Investigaciones recientes también han revelado que, en el hipocampo, nuestro cerebro posee células especializadas que responden específicamente a la geometría y disposición de los espacios que habitamos.

Estas células, descritas como “células de lugar” por el neurocientífico y psicólogo británico-estadounidense John O'Keefe ya en 1978, en su estudio The Hippocampus as a Cognitive Map, son fundamentales para nuestra orientación espacial y sensación de seguridad en el espacio.

Todo esto despertó especial interés por aplicar estos hallazgos en hospitales psiquiátricos, escuelas, oficinas y, más recientemente, en viviendas.

https://www.youtube.com/watch?v=FNOnzelCGlM

De este modo, hoy asistimos a un nuevo cambio de paradigma: la arquitectura no se limita a “albergar” actividades, sino que actúa en la psicología de las personas que habitan o transitan sus espacios.

Desde la Poética del espacio (1957) de Gaston Bachelard hasta la evidencia empírica de proyectos urbanos y hospitalarios, se ha reforzado la idea de que la forma, el color y la textura pueden suavizar patologías como la ansiedad o la depresión, e incluso contribuir a la prevención de actos extremos como la autoeliminación.

En este contexto, la arquitectura se entiende como un recurso integral dentro de la estrategia de salud mental: provee espacios que facilitan la interacción social, reduce factores estresantes y promueve sensaciones de bienestar.

¿Pero cómo se está materializando esta visión en el mundo, donde instituciones médicas y gobiernos empiezan a exigir estándares de diseño orientados a la recuperación emocional?

¿Te interesa la arquitectura?

Conocé la carrera de Arquitectura

La situación actual en el mundo

Como se ha visto, en la actualidad, las cifras globales de salud mental exigen respuestas urgentes: se estima que, a escala mundial, casi 300 millones de personas viven con depresión y la ansiedad alcanza a un porcentaje similar de la población, según reportes de la OMS.

En este sentido, resulta importante destacar también el impacto de la pandemia de COVID-19 (2020) en el aumento de los trastornos de ansiedad y depresión. También lo es reconocer que, desde la Segunda Guerra Mundial, hasta la fecha, en términos geopolíticos, económicos, socioculturales y tecnológicos, el mundo se encuentra hoy en un punto de inflexión, incertidumbre e indiferencia sin igual.

Ante esta realidad global, gobiernos e instituciones han comenzado a encontrar en la arquitectura un necesario aliado para atenuar la problemática relación de los individuos con su entorno y contexto temporal.

- Quizá también pueda resultarte interesante leer: “The Brutalist: cine y arquitectura brutalista como símbolo de resistencia y reconstrucción identitaria”

Hospitales psiquiátricos y centros de salud mental de nueva generación

Escandinavia ha demostrado entender esta problemática y la necesidad de nuevos enfoques a la perfección. Ejemplos como el Hospital Psiquiátrico Vejle en Dinamarca y el Hospital Psiquiátrico Kronstad en Noruega ilustran cómo la incorporación del paisajismo, jardines y cubiertas ajardinadas, patios para terapias al aire libre o simplemente espacios de contacto visual con la naturaleza, son decisivos para la recuperación de los pacientes.

En estos edificios, la orientación hacia la luz diurna y la sectorización de áreas comunes han reducido la permanencia hospitalaria y mejorado la interacción paciente-familia.

En Estados Unidos, la American Institute of Architects (AIA) promueve directrices para que los centros de salud mental tengan salas acogedoras, con colores cálidos, texturas agradables y la menor contaminación acústica posible.

- Quizá también pueda interesarte leer: “Arquitectura hostil: retos y alternativas para un diseño urbano inclusivo”

Diseños de vivienda y espacio público

Más allá del entorno hospitalario, investigaciones en viviendas indican que edificios con ventanas amplias, ventilación cruzada y balcones o terrazas que invitan a observar la ciudad o la naturaleza, se asocian con índices más altos de bienestar mental en sus residentes.

En el estudio “The architecture of mental health: identifying the combination of apartment building design requirements for positive mental health outcomes” (2023), publicado en el Volumen 37 de la revista científica The Lancet Regional Health – Western Pacific, se demostró que los residentes de edificios con requisitos de diseño “amigables” presentaban puntuaciones más elevadas en escalas de salud mental, como la Warwick–Edinburgh Mental Well-being Scale.

- Quizá también te pueda resultar de interés la lectura: “Nuevos enfoques para la sostenibilidad en la arquitectura urbana”

En cuanto al espacio público, ciudades como Vancouver o Copenhague, que apuestan por recorridos peatonales y ciclovías con paisajismo, señalan beneficios en la disminución del estrés y la ansiedad.

Incluso en entornos más densos —como Tokio o São Paulo—, la disposición de plazas, parques urbanos y fachadas variadas puede amortiguar el impacto de la urbe en la salud mental, tal como recoge el artículo The hidden ways that architecture affects how you feel (2017), publicado por el Departamento de Psicología de University of Waterloo (Canadá).

¿Te interesa la arquitectura del paisaje?

Conocé la carrera de Técnico en Paisajismo

Riesgos y desigualdades

Pese a estos avances, aún existen brechas significativas: muchos planes de desarrollo urbano omiten estándares básicos de iluminación, ventilación o integración con la naturaleza, lo que afecta en mayor medida a poblaciones más vulnerables.

Organizaciones como la OMS advierten que entre el 76 % y el 85 % de las personas con trastornos mentales graves en países de ingresos bajos y medios no reciben tratamientos adecuados. Además, los edificios precarios agudizan los síntomas.

Organizaciones como la OMS advierten que entre el 76 % y el 85 % de las personas con trastornos mentales graves en países de ingresos bajos y medios no reciben tratamientos adecuados. Además, los edificios precarios agudizan los síntomas.

En América Latina, el crecimiento irregular de asentamientos urbanos y la carencia de planificación acentúan aún más los desafíos: zonas con sobrepoblación, falta de espacios verdes y altas tasas de violencia terminan degradando la calidad de vida de sus habitantes, multiplicando los episodios de depresión y ansiedad.

Frente a este escenario global, el diseño arquitectónico se erige como una herramienta de intervención tangible, brindando soluciones que van desde la reconversión de hospitales hasta la proyección de complejos residenciales y espacios comunitarios humanizados.

- Quizá también te pueda interesar leer: “¿Por qué estudiar Paisajismo?”

Arquitectura y salud mental en Uruguay

En el panorama regional, Uruguay ha comenzado a prestar mayor atención a la urgencia de integrar salud mental y diseño arquitectónico.

La salud mental ha sido puesta como prioridad desde una perspectiva de política pública, con un abordaje intersectorial, atendiendo a lo establecido por la Ley 19.529 de Salud Mental, el Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027 —cuyo objetivo es la promoción y prevención en salud mental, detección, atención y recuperación—, la Estrategia Nacional de Prevención de Suicidio 2021-2025 o el Programa de Salud Mental del Mides, sin embargo, los desafíos aún son muchos y todavía existen áreas medulares por desarrollar.

La salud mental ha sido puesta como prioridad desde una perspectiva de política pública, con un abordaje intersectorial, atendiendo a lo establecido por la Ley 19.529 de Salud Mental, el Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027 —cuyo objetivo es la promoción y prevención en salud mental, detección, atención y recuperación—, la Estrategia Nacional de Prevención de Suicidio 2021-2025 o el Programa de Salud Mental del Mides, sin embargo, los desafíos aún son muchos y todavía existen áreas medulares por desarrollar.

La situación uruguaya no difiere demasiado de su contexto, asimismo, las cifras son de las peores. Los trastornos de ansiedad y depresión afectan a un significativo porcentaje de la población uruguaya, y la tasa de suicidios de Uruguay —la más alta de la región— sigue siendo un motivo de alerta nacional.

En Uruguay, el 18 % de la población ha sufrido algún episodio vinculado a ansiedad o depresión. Según la última encuesta de Unicef en Uruguay, realizada en 2022 y publicada en 2023, 1 de 4 adolescentes y jóvenes dijo “sentirse triste o desesperado”.

https://www.youtube.com/watch?v=AlCUZt0MS5U

Un 24 % dijo que, en los últimos doce meses, en algún momento se había sentido tan triste o desesperado que dejó de realizar sus actividades habituales, incluyendo ir a clases. Además, la proporción de adolescentes que reportaron tristeza o desesperación es más del doble entre las mujeres que entre los varones.

Frente a esta realidad, especialistas en neuroarquitectura como la Arq. Mariana Capote, graduada de la carrera de Arquitectura de la Universidad ORT Uruguay, han insistido en la necesidad de diseñar entornos que promuevan la calma y la seguridad, y reduzcan factores estresantes (ej. ruido, escasa luz natural, falta de naturaleza) tanto en edificios públicos como en viviendas y espacios urbanos.

https://www.youtube.com/live/rsnWp9nr10Q

Sin embargo, ¿qué sucede específicamente con los centros de atención a la salud mental en Uruguay? Hasta el momento, los lineamientos de diseño para hospitales generales —que contemplan la posibilidad de albergar servicios psiquiátricos— no solo no incluyen criterios específicos de neuroarquitectura, sino que se encuentran, en muchos casos, en condiciones realmente deplorables. Especialmente en la atención en salud mental pública, con ejemplos como el Hospital Vilardebó o el Saint Bois, donde las situaciones edilicias son, en ocasiones, prácticamente inhumanas.

Desde el ámbito académico se advierte que se requiere una revisión normativa que, por ejemplo, disponga la creación de patios terapéuticos o de espacios comunitarios que fomenten el acompañamiento y la integración social. En este sentido, la experiencia comparada de otros países puede ofrecer un marco de referencia.

¿Te interesa la arquitectura?

Conocé la carrera de Arquitectura

Aprendizajes de América Latina

En la revista Anales de Investigación en Arquitectura (Vol. 14 No. 2, 2024), se presentó un estudio sobre la “Evaluación arquitectónica de centros de salud mental para niños con trastorno del desarrollo” —principalmente TEA y TDAH— en Perú, que, si bien no aborda Uruguay de forma directa, arroja conclusiones muy valiosas para implementar en cualquier país de la región, incluido el nuestro.

Dicho estudio analiza cuatro propuestas arquitectónicas de centros pediátricos y, entre otros aspectos, concluye que:

- El diseño debe adaptar la forma del edificio a la tipología del terreno y a la comunidad para fomentar una atmósfera de tranquilidad y seguridad.

- La acústica y la separación de áreas (zonificación sensorial) resultan decisivas para el abordaje de niños con alteraciones conductuales o de desarrollo.

- Faltan protocolos estrictos de seguridad (evitar riesgos de autolesiones o fugas) y un mobiliario específico, adaptado a las necesidades de cada franja etaria.

En Uruguay, no existe —al menos de manera formalizada— una política de diseño que establezca dichos estándares de manera obligatoria en centros de salud mental dedicados a niños o adolescentes.

- Quizá también pueda interesarte leer: “En el Día Mundial del Diseño de Interiores, recordamos su impacto en nuestro bienestar”

Algunos proyectos puntuales impulsados por el sector privado y algunas ONG han incorporado ideas afines (jardines interiores, espacio para terapias grupales al aire libre, mobiliario ergonómico y otros elementos de diseño de interiores), pero su adopción no es homogénea.

A esto se suma que buena parte de los servicios de salud mental se insertan en edificios antiguos o con poca —o nula— flexibilidad espacial, dificultando la introducción de cambios estructurales relevantes.

¿Te interesa el diseño?

Conocé la Licenciatura en Diseño de Interiores

Iniciativas locales y vacíos por resolver

En Montevideo, se han explorado intervenciones urbanas para reconvertir espacios subutilizados (plazas y paseos peatonales) en zonas que promuevan la cohesión social y el ocio activo.

Sin embargo, estas acciones de revitalización todavía no se enfocan específicamente en la salud mental de colectivos vulnerables (por ejemplo, jóvenes en situación de riesgo o adultos mayores con depresión).

Algunos hospitales departamentales han habilitado secciones especiales para pacientes psiquiátricos, pero no siempre con la incorporación de aspectos como iluminación natural suficiente, materiales fonoabsorbentes o áreas verdes en contacto directo con salas de terapia.

Oportunidad de crecimiento

La evidencia recogida en Latinoamérica (como el caso de Perú citado en Anales de Investigación en Arquitectura, y la experiencia de Colombia documentada por Pedro E. Melo (Universidad Católica de Colombia) en “La arquitectura como recurso para reconstruir la salud mental”, podría servir de referencia para Uruguay.

https://www.youtube.com/watch?v=CRo9dZxqLrg

Dichos estudios demuestran que los ambientes bien diseñados facilitan la recuperación de pacientes y, en el caso de la infancia, potencian los avances en el desarrollo cognitivo y social. Para Uruguay, esta es una ventana de oportunidad:

- Incorporar lineamientos de neuroarquitectura en las licitaciones de obra pública.

- Aplicar modelos de urbanismo inclusivo que contemplen la salud mental como eje transversal en la planificación barrial.

- Fomentar la alianza entre profesionales de la salud y arquitectos para diseñar centros de asistencia que respondan a las necesidades reales de la población local.

En síntesis, si bien el país aún está dando pasos iniciales, existe el potencial de que Uruguay se convierta en referente regional, siempre y cuando se aprueben políticas claras y se difundan los hallazgos de las investigaciones más recientes.

https://www.youtube.com/watch?v=-fyh7B9CYVI

El compromiso de instituciones académicas, organismos estatales y sector privado será decisivo para traducir la evidencia científica en infraestructuras de calidad que promuevan el bienestar mental de toda la comunidad.

- Quizá también te resulte interesante la lectura: “Por qué estudiar arquitectura y construcción en madera en 2025 transformará tu carrera”

Desafíos en la aplicación del diseño para la salud mental en Uruguay

El diseño arquitectónico con enfoque en salud mental enfrenta desafíos como la falta de normativas específicas, limitaciones presupuestarias y escasa sensibilización social. Muchos edificios existentes presentan barreras físicas para su adaptación.

Además, persiste un desconocimiento del impacto espacial en el bienestar, lo que reduce la demanda institucional y ciudadana. Estas condiciones dificultan una implementación generalizada, pese a la evidencia sobre sus beneficios terapéuticos y económicos a largo plazo.

Oportunidades para entornos saludables y sostenibles

Existen oportunidades claras para avanzar en espacios terapéuticos, como aplicar principios de biofilia, luz natural y ventilación cruzada. Guías internacionales establecen estándares que mejoran el confort y reducen episodios críticos en hospitales.

A nivel urbano, los espacios públicos accesibles favorecen la salud emocional colectiva. La articulación entre disciplinas y el respaldo de estudios sobre retorno de inversión legitiman la incorporación de este enfoque en políticas públicas y proyectos arquitectónicos sostenibles.

En conclusión, si bien persisten barreras institucionales, culturales y económicas, cada vez surge más evidencia de que los entornos físicos diseñados con criterios “prosalud mental” son factibles y redituables.

La clave radica en aprovechar esta coyuntura para establecer estándares, capacitar a profesionales y vincular el progreso científico con la práctica arquitectónica real, logrando espacios humanizados y eficaces para todas las personas.

¿Te interesa la arquitectura?

Conocé la carrera de Arquitectura