Dirigida por Brady Corbet (Melancholia, Funny Games) y con un elenco, en general, destacado por la crítica —Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, entre otros—, aborda la historia de László Tóth, un arquitecto judío húngaro que sobrevive al Holocausto y emigra a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial.

En el centro de su narrativa emerge el brutalismo, un estilo que a menudo suscita tanta adhesión como rechazo, entre otras cosas, por la crudeza de su hormigón expuesto y una contienda que es parte elemental de su esencia: ética vs. estética.

En este artículo se ofrece una visión general de la película, el movimiento brutalista y la forma en que ambos elementos se relacionan con la posguerra, la migración y las identidades que buscan reconstruirse.

The Brutalist, arquitectura y cine

The Brutalist transcurre a lo largo de varias décadas de la vida de László Tóth, un arquitecto de origen judeohúngaro que, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, llega a Estados Unidos buscando un nuevo comienzo.

https://www.youtube.com/watch?v=wig46r6VjTw

En esencia, la película entrelaza la superación personal con la búsqueda de un lenguaje arquitectónico innovador: el brutalismo. Su trama expone, en simultáneo, dificultades burocráticas, momentos de discriminación, abusos, violencia y la fuerte determinación de Tóth por materializar su ideal estético.

El personaje está marcado por la memoria de la Shoá y esa condición aparece como contrapunto a la sociedad receptora, que le abre oportunidades pero también esconde ciertas reticencias.

El filme enfatiza el reto de un arquitecto que, al proponer su estética, genera sorpresa y recibe críticas desde sectores que prefieren estilos más convencionales.

La identidad judía y la migración en tiempos de posguerra añaden profundidad al relato, que no se limita a la discusión formalista del brutalismo, sino que habla de la experiencia de millones de refugiados. The Brutalist no es una película sobre arquitectura, sino sobre migrantes.

- Quizá también te pueda interesar la lectura: “Arquitectura y cine: una sublime relación artística a través de grandes clásicos”

Premios y controversias de The Brutalist

Como recoge IMDb, donde la película obtuvo una calificación de 7,5/10, The Brutalist obtuvo múltiples nominaciones y reconocimientos en los festivales internacionales más importantes.

https://www.youtube.com/watch?v=T4HkdHoyRL8

Se estrenó en el 81.º Festival Internacional de Cine de Venecia (2024), en la Bienal de Venecia, donde obtuvo elogios críticos y se atribuyó a Brady Corbet el reconocimiento a su enfoque narrativo y directivo. El filme, asimismo, fue presentado en el Festival de Toronto y recibió varias nominaciones a los Globos de Oro, destacando la actuación de Adrien Brody como László Tóth.

En la 97.ª edición de los Premios Óscar, The Brutalist recibió 10 nominaciones en categorías principales y obtuvo tres estatuillas. Además, obtuvo el León de Plata a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Venecia y cosechó importantes galardones, tanto en los Premios BAFTA como en los Globos de Oro.

Conjuntamente, la National Board of Review y el American Film Institute (AFI) la incluyeron entre las 10 mejores películas de 2024, consolidándose así, indiscutiblemente, como una obra de referencia en el cine contemporáneo.

- Quizá también pueda interesarte leer: “Liu Jiakun, Premio Pritzker 2025”

No obstante, su recreación de la escena arquitectónica posbélica ha sido objeto de ciertas polémicas.

El crítico de arquitectura y diseño británico, Oliver Wainwright, en el artículo “Backlash builds: why the architecture world hates The Brutalist” (The Guardian), recoge visiones críticas que estiman que la película “distorsiona” ciertos hechos históricos y ficcionaliza excesivamente a personajes inspirados en Marcel Breuer, en Louis Kahn o en la Bauhaus en sí misma.

Algo similar ocurre con “The Brutalist gets architecture wrong”, del estadounidense Philip Kennicott, premio Pulitzer y crítico de arte y arquitectura, publicado en el Washington Post. La columna sentencia: “Toth tiene profundos defectos, que encajan perfectamente con la caricatura popular de los arquitectos como megalómanos, fanáticos en su devoción a las visiones utópicas y brutales en su indiferencia hacia la humanidad cotidiana de quienes los aman, sirven y emplean”.

En tanto, en “What the movies get wrong about architecture”, publicado en el Financial Times, el arquitecto y diseñador británico Edwin Heathcote, al referirse al enfoque que The Brutalist hace de la arquitectura brutalista, sencillamente sentencia: “perpetúa un cliché colosal”.

Sobre una línea similar, otra de las columnas más críticas sobre The Brutalist fue la de la profesora Dra. Laura Morowitz, de la Universidad Wagner College de Nueva York. En su artículo, titulado “I’m an art historian who researches the Holocaust — here’s why I hated The Brutalist”, publicado en el medio Forward, Morowitz afirma:

La odio como cinéfila, como profesora de historia de la arquitectura y como escritora sobre el Holocausto. Como narrativa, como investigación sobre el poder de la arquitectura y como una mirada a cómo el trauma puede marcar la obra artística, la película es un fracaso total

Aun así, Wainwright afirma que la cinta, por su atractivo narrativo e impacto cinematográfico, ha promovido el interés en la arquitectura brutalista entre espectadores que antes lo desconocían.

Al mismo tiempo, la película denuncia las miserias a las que fueron sometidos los migrantes que lucharon por el american dream y por qué la identidad no puede comprarse con dólares americanos.

- Quizá también te interese leer: “Arquitectura moderna, una ruptura paradigmática”

Los errores de The Brutalist, crítica en debate

Revisada la recepción crítica de The Brutalist, el debate principal gira fundamentalmente en torno a la precisión histórica. O, mejor dicho, a su imprecisión.

La cinta mezcla episodios anacrónicos y traslada momentos fundacionales del brutalismo a una trama que enfatiza el drama humano de László Tóth.

Mientras algunos ven en esto un desliz romanticista y una hiperficcionalización de la historia, otros celebran que la película revaloriza un periodo sumamente influyente, aunque a menudo subestimado. A su vez, también se discute la representación del antisemitismo y cómo la arquitectura deviene en símbolo de resistencia frente a los resabios, los abusos y las violencias de la discriminación.

El artículo de The Guardian señala, con acierto, que buena parte de la comunidad de arquitectos se sintió inquieta con la forma en que la cinta aborda la figura del arquitecto (atormentado, indisciplinado, drogadicto), aludiendo a lo que se refiere como una distorsión histórica.

Menciona, además, que para algunos expertos, The Brutalist perpetúa tópicos sobre la inmigración y presenta la arquitectura brutalista con “excesos dramáticos”.

El argumento central de esta visión crítica es que la película, aunque aparentemente basada en figuras como Breuer, lo retrata de forma inexacta a él y al movimiento brutalista.

La película también comete errores históricos clave, como la cronología de la emigración de los arquitectos de la Bauhaus a los EE. UU. (situándose después de la Segunda Guerra Mundial, en lugar de antes).

La representación estereotipada del arquitecto en el filme, que presenta al arquitecto como un genio solitario y autodestructivo, atormentado y egocéntrico, contrasta con la realidad más colaborativa y pragmática que caracterizó la carrera de Marcel Breuer. Precisamente, Breuer, arquitecto y diseñador industrial húngaro, de origen judío, fue uno de los principales maestros del movimiento moderno, mostrando un gran interés por la construcción modular y las formas simples.

¿Te interesa la arquitectura?

Conocé la carrera de Arquitectura

- Quizá también pueda interesarte la lectura: “Arquitectura contemporánea: explorando el diseño arquitectónico del siglo XXI y sus características”

A su vez, la representación que hace la película de la Bienal de Arquitectura de Venecia de 1980 como una retrospectiva heroica para el arquitecto —ficticio— es históricamente inexacta, ya que ese período marcó el auge del posmodernismo y una reacción crítica, precisamente, contra el brutalismo.

La película también simplifica las complejas relaciones arquitecto-cliente y el proceso de diseño, optando por el melodrama en lugar de una representación más matizada y recibiendo así una condena generalizada por parte de los críticos de arquitectura y figuras del movimiento patrimonial.

A todo esto se suma una fuerte crítica en torno al uso y abuso de la inteligencia artificial a lo largo de la cinta. El crítico, director de cine y guionista canadiense David Cronenberg fue uno de los más duros en este sentido, como recoge esta otra columna en The Guardian, donde Cronenberg opinó sobre la controversia por el uso de IA incluso hasta para modificar las voces de los actores en The Brutalist.

No obstante, el mismo periódico también subraya que esta controversia permitió reabrir debates sobre la historia del brutalismo y su conexión con la posguerra, la inmigración judía y la reconstrucción de la identidad tras el Holocausto. El eje narrativo de László Tóth, en este sentido, rescata el tema del arraigo y la esperanza en medio de la tragedia.

https://www.youtube.com/watch?v=cdMdGOgpjIg

The Brutalist emerge así como un filme que fusiona la experiencia de un arquitecto judío que huye de Europa con la transformación urbana y arquitectónica de posguerra en Estados Unidos, ofreciendo una perspectiva singular sobre la construcción de la identidad y las maldades del sueño americano.

La recepción crítica —una ambigua mezcla de alabanzas y recelos— subraya su valor como estímulo para reabrir conversaciones sobre la validez factual de la historia que narra y sobre la figura del brutalismo en la actualidad.

- Quizá también pueda interesarte leer: “Arquitectura y videojuegos: una asociación que está cambiando la forma de hacer las cosas”

Arquitectura brutalista, hormigón bruto y ética vs. estética

Más allá de la ficción, a grandes rasgos, el relato histórico señala que el brutalismo, asociado a la posguerra (años 50-70), se caracteriza fundamentalmente por la exposición franca de los materiales, la monumentalidad del hormigón y la búsqueda de espacios funcionales sin ornamentos superfluos.

Algunos autores refieren que el vocablo deriva de la expresión francesa béton brut (“hormigón bruto”), comúnmente atribuida a Le Corbusier y popularizada por Reyner Banham —uno de los críticos y teóricos más relevantes en torno a la arquitectura inglesa de posguerra— en su The New Brutalism (1966). Este alude al acabado en bruto que evidencia el encofrado y la textura del hormigón.

Asimismo, algunos de los pioneros del brutalismo, como Alison y Peter Smithson en Reino Unido, propugnaban una ética constructiva: la forma debía expresar la estructura y el material sin fingimientos ni recubrimientos.

Ellos sostenían que se trataba de una ética y no una estética. Esta perspectiva se refleja en sus discusiones en torno al concepto de “The New Brutalism”, publicadas en abril de 1957 en la revista Architectural Design. En este texto, los Smithson enfatizan la importancia de la honestidad en la expresión de la estructura y los materiales en la arquitectura.

Esta ética constructiva se refleja, por ejemplo, en obras como la Hunstanton School (1949-1954), donde utilizaron acero, vidrio y bloques de hormigón con acabados ásperos, dejando instalaciones eléctricas y tuberías expuestas. Asimismo, su enfoque ético incluía profundas dimensiones sociales —como la redefinición del urbanismo— y no solo aspectos técnicos.

Los Smithson se distanciaron así de enfoques puramente formales del brutalismo, como los de Banham, quien lo analizó desde una perspectiva más bien estilística.

Para ellos, el brutalismo era una respuesta ética a las necesidades sociales de la posguerra, enfocada en una “poesía áspera” de materiales crudos y en diseños que fomentaran comunidades, como su propuesta de “calles en el cielo” en el Robin Hood Gardens.

Suele ubicarse el surgimiento de la arquitectura brutalista en el Reino Unido, desde donde, a partir de la década de 1950, se desarrolló en varios países, sobre todo la Europa de posguerra, América Latina y, conjuntamente, la Unión Soviética.

En este sentido, para la URSS, la arquitectura brutalista, por sus características y naturaleza, se consolidó prácticamente como una bandera filosófica, política e ideológica.

En gran parte de la extensión que llegó a tener la Unión Soviética se pueden encontrar construcciones brutalistas de espectacular esplendor. Además, en países como Polonia y Bulgaria se encuentran algunas de las obras brutalistas más reconocidas.

Asimismo, la arquitectura brutalista soviética requiere, cuanto menos, un capítulo completo aparte. En este artículo, el foco está en el brutalismo occidental y su relación con la película.

- Quizá también te pueda interesar leer: “Ludwig Mies van der Rohe: maestro de la arquitectura moderna y el ‘menos es más’”

Principales exponentes y características del brutalismo

Los edificios brutalistas enfatizan la robustez, con grandes volúmenes geométricos y caras de hormigón sin enyesar. En ocasiones, se aprovecha la escala monumental para proyectos públicos, sedes de gobierno o complejos de viviendas.

El crítico estadoundiense Charles Jencks asoció esa corriente con el deseo de reflejar la honestidad posbélica, donde las sociedades devastadas buscaban reconstruirse de manera económica y sin lujos decorativos.

Entre los exponentes canónicos del brutalismo figuran obras de Le Corbusier (en su etapa tardía), como la Unité d’Habitation de Marsella, así como también proyectos del referido Marcel Breuer, Paul Rudolph, Ernő Goldfinger, Mies van der Rohe, Ralph Rapson, Evans Woolen III, Pier Luigi Nervi, Chamberlin, Powell & Bon, Moshe Safdie, Denys Lasdun, entre otros.

En Latinoamérica, hubo notables adopciones, como la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en Buenos Aires (Clorindo Testa, Francisco Bullrich, Alicia Cazzaniga), el SESC Pompeia (Lina Bo Bardi) en São Paulo o el Banco de Guatemala (Jorge Montes Córdova, Raúl Minondo).

Todos comparten cierto diálogo en torno a la idea de la austeridad formal y el impacto escenográfico del hormigón a gran escala.

¿Te interesa la arquitectura?

Conocé la carrera de Arquitectura

El brutalismo en Uruguay

Aunque con menor frecuencia que en países vecinos, Uruguay también sumó sus ejemplos de arquitectura brutalista.

- Quizá también te interese leer: “Anales de Investigación en Arquitectura fue incluida en el Scimago Journal Ranking”

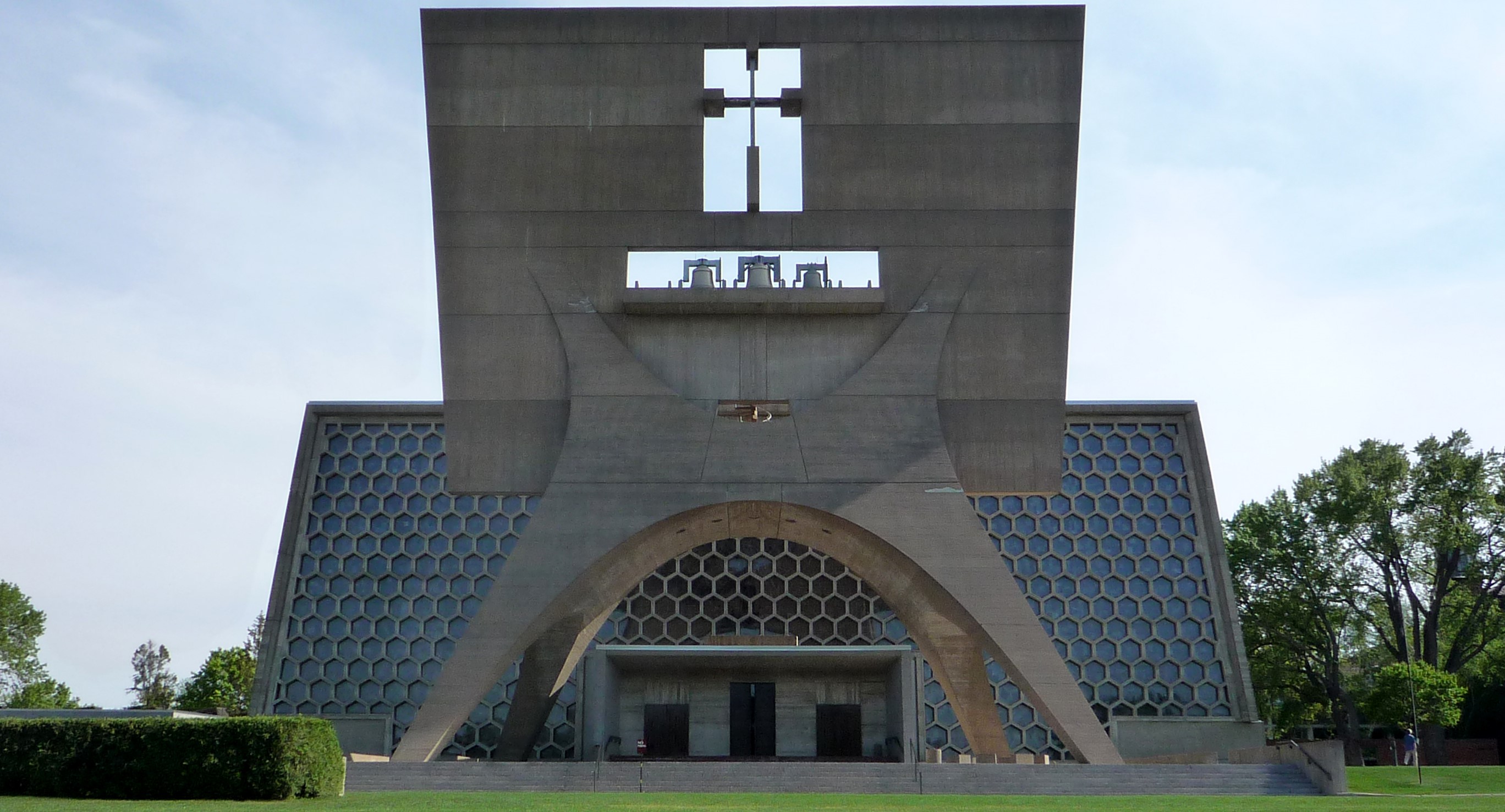

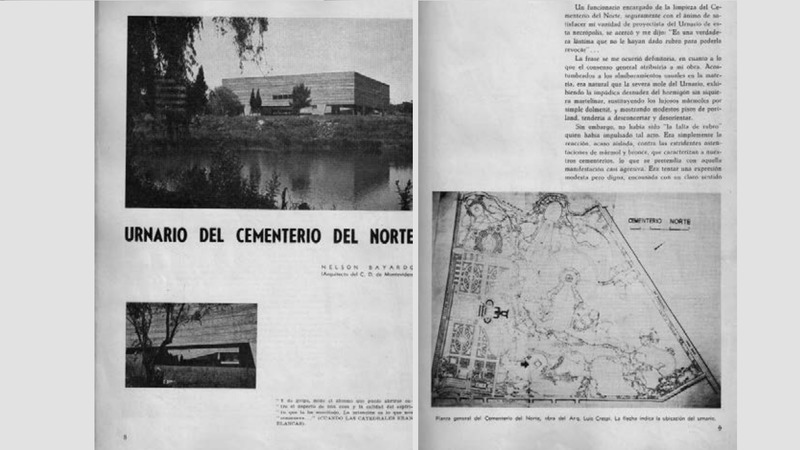

Siguiendo a la arquitecta Mary Méndez, en su artículo “El Urnario Municipal de Montevideo: narrativas, argumentos y representaciones historiográficas”, publicado en el Vol. 12 Núm. 2 (2022) de Anales de Investigación en Arquitectura, una de las obras más emblemáticas en este sentido es el Urnario Municipal del Cementerio del Norte, proyectado por Nelson Bayardo y José Tizze.

Esta obra, terminada en la década de 1960, expone el hormigón de modo tajante y crea un ambiente de solemnidad y silencio que la revista L’Architecture d’Aujourd’hui (Architecture Sacrée, 1966) valoró notablemente por su “fuerza simbólica”.

A este respecto, en su artículo, Méndez subraya que la estructura, una de las obras más significativas construidas en Uruguay en la segunda mitad del siglo XX, se integró con el paisaje fúnebre y la memoria colectiva, representando una muestra clara del potencial expresivo del brutalismo en Uruguay.

El artículo de Méndez revisa parte de la recepción crítica y la revisión historiográfica del urnario, asegurando que estos “escritos cumplieron una tarea aún más importante, reconocer la obra como un ejemplo clave de la llamada red brutalista de América Latina”.

- Quizá también pueda interesarte el artículo: “Grandes obras que marcaron la historia de la arquitectura uruguaya”

De nuevo a la narrativa de The Brutalist, ficción y realidad

Lejos de Montevideo, volviendo ahora a las polémicas en torno a The Brutalist, en el plano conceptual, el brutalismo que László Tóth defiende en la película aparece como un acto de rebeldía y honestidad: si la posguerra reclamaba edificios sólidos y funcionales, la crudeza del hormigón conjugaba ese anhelo de “lo verdadero”.

El filme muestra al personaje intentando convencer a clientes y magnates, resaltando que la monumentalidad no ha de ser lujosa, sino sincera. Este afán choca con un medio que, a veces, se resiste a la “dureza” del hormigón y preferiría un refinamiento clásico.

https://www.youtube.com/watch?v=DlKBv1B96lc

En su columna, Oliver Wainwright (The Guardian) menciona que algunos críticos ven paralelismos entre Tóth y la trayectoria de Marcel Breuer, judío húngaro y uno de los referentes modernos. La película, sin embargo, no asume ser un retrato biográfico ni documental, sino una combinación de referencias en apariencia verosímiles, pero con indiscutibles licencias artísticas.

Es innegable que la corriente brutalista, con sus pretensiones de nueva monumentalidad, se presta a escenificar la resiliencia y la reconstrucción de un individuo marcado por la persecución nazi.

- Quizá también pueda resultarte interesante leer: “11 ejemplos de arquitectura moderna y posmoderna que esculpieron la estética del siglo XX”

Un trasfondo de migración y conflictos identitarios

La experiencia de Tóth en la ficción se inscribe en un fenómeno real: miles de judíos húngaros y de toda Europa Central emigraron tras la devastación de la Shoá, intentando reemprender su vida profesional en países que los acogieron con posibilidades, pero también con reticencias y prejuicios latentes.

En este sentido, la cinta plasma choques culturales en el mundo empresarial y la suspicacia hacia la radicalidad estética de un arquitecto que, además, porta un pasado de exiliado y sobreviviente.

La exclusión social es un tema en el que la película enfatiza: el antisemitismo no desapareció en 1945; persistieron ideas racistas y se replicaron situaciones de discriminación en ámbitos académicos o de negocios.

Tal tensión añade dimensión humana a la obstinación de Tóth por defender el brutalismo. No es solo una apuesta formal, sino una reafirmación de identidad e independencia en un ambiente a menudo hostil.

- Quizá también te pueda interesar leer: “Arquitectura hostil: retos y alternativas para un diseño urbano inclusivo”

Subtexto contra el antisemitismo

En su artículo, Wainwright señala también que algunos críticos cuestionan si la película “exagera” las tensiones antisemitas. Al mismo tiempo, muchos otros la elogian por denunciar abiertamente esa discriminación y exponer la dura realidad que vivieron tantos profesionales judíos en la posguerra.

Por otro lado, la película funciona como recordatorio de que la simple emigración no suprime las barreras culturales: el trauma del Holocausto, la posibilidad de la xenofobia y las limitaciones económicas se conjugan, complicando la inserción laboral de Tóth y volcándolo a los márgenes de la sociedad.

Si bien la historia de The Brutalist se sitúa principalmente en Estados Unidos, el fenómeno de arquitectos y artistas judíos que se radicaron en América también es parte natural de la historia posbélica.

Los intercambios arquitectónicos no se limitaron a los grandes centros y la llegada de profesionales provenientes de Europa enriqueció la escena local: la posguerra impulsó a distintos actores a redefinir lenguajes estéticos.

En Uruguay, como se ha observado, el brutalismo no tuvo la misma proliferación que en otros países, pero dejó sus huellas significativas. En este sentido, el artículo de la Arq. Mary Méndez detalla que la obra de Bayardo y Tizze en el Cementerio del Norte encarna a la perfección la filosofía brutalista: se exhibe el hormigón al desnudo, con espacios solemnes que favorecen el recogimiento, un ejemplo notable de arquitectura funeraria que no enmascara su material.

Aunque la película The Brutalist —prácticamente— no guarda relación con la realidad de Uruguay, el caso del urnario ofrece su paralelismo: la monumentalidad de un hormigón con pocos ornamentos, asumiendo una función vinculada con la memoria (en el filme, la memoria es la Shoá; en el urnario, la evocación de los difuntos).

Ambas realidades iluminan la capacidad del brutalismo para volverse un lenguaje simbólico donde la austeridad exalta la fuerza emocional.

El hormigón expuesto no se limita a expresar franqueza material; en The Brutalist, simboliza la condición de quien, habiendo sido despojado de todo, confronta un nuevo medio con toda su “verdad” y aspereza.

El respeto que la película exige frente a la lucha contra el antisemitismo se ve reflejado en cada proyecto que Tóth imagina, luchando contra prejuicios e intentando crecer con una herencia de dolor.

- Quizá también pueda interesarte la lectura: “8 de marzo: 8 mujeres que transformaron la arquitectura, el diseño de interiores y el paisajismo”

Arquitectura brutalista, cine y discriminación

Debido a su historia y sus orígenes, como se ha visto, el brutalismo suele asociarse a contextos posbélicos en los que predominaban la urgencia y la escasez de recursos.

No obstante, la forma en que The Brutalist narra el surgimiento y la popularidad de este estilo, reordenando cronologías a través de la ficción, ha despertado incomodidades en la comunidad académica.

Tal como señala The Guardian, algunos expertos lamentan que la película “relacione en exceso” la inmigración judía con la popularización del brutalismo, cuando en realidad se trató de un fenómeno mucho más amplio. Sin embargo, la propuesta de Corbet aspira a ser un drama ficcional que utiliza la arquitectura como telón de fondo, no a un ensayo riguroso sobre la historia arquitectónica ni a un documental de rigor.

La estética brutalista defiende la honestidad del material y la estructura. Esa analogía con la “honestidad histórica” se traslada también a la postura de denunciar cualquier forma de racismo.

La película, pese a sus licencias, exalta el valor de la autenticidad, de no disimular las marcas del trauma, no ocultar la identidad ni la dureza del hormigón. De esta manera, se reivindica la transparencia como un valor común a la ética social y la práctica arquitectónica.

Pese a las críticas por su inexactitud, The Brutalist ha reactivado el interés popular por el brutalismo y, en algunos casos, por la historia de la comunidad judía en la posguerra.

Si algo deja esta producción cinematográfica, es la evidencia de que la arquitectura, como el cine, no es una cuestión meramente técnica u ornamental, sino que se teje con experiencias vitales y tensiones sociales. Cuando la posguerra y el Holocausto confluyen con la vanguardia brutalista, lo que surge es un testimonio de resiliencia y, a su vez, un aviso sobre la persistencia del odio.

Combatirlo resulta tan esencial como abogar por una arquitectura honesta. Ese quizá sea el principal mérito del filme: recordarnos que, en último término, la calidad de las ciudades y los edificios refleja la dignidad y la diversidad de quienes habitan el espacio.

¿Te interesa la arquitectura?

Conocé la carrera de Arquitectura